用木山遺跡

| ふりがな | ようぎやまいせき |

|---|---|

| 所在地 | 赤磐市山陽 |

| 時代 | 弥生時代 |

| 調査年 | 1971~1973年 |

| 調査主体 | 山陽町教育委員会 |

| 参考文献 | 「用木山遺跡」 1977年 岡山県山陽町教育委員会 「岡山県史」 第十八巻考古資料 1986年 岡山県史編纂委員会 「岡山県の考古学」 1987年 吉川弘文館 |

概要

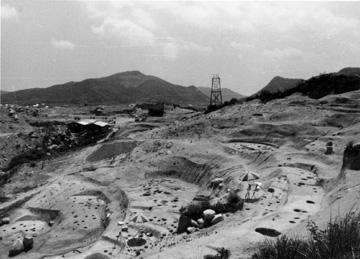

遺跡は標高50~100メートルの丘陵上と谷状の急斜面で見つかりました。調査では弥生時代中期から後期にかけての住居124軒、高床式住居2軒、貯蔵穴20基が発見されました。生活には適さないと思われる急斜面に対しても、大規模な造成工事を行うことにより、集落は築かれていました。

それぞれの住居のまとまりを見ると、大形の住居1棟と小形の住居数棟によって構成されており、合計13グループの住居群が認められます。これらの住居のまとまりが、生活をする上で一定の計画性を持ちながら、さらに大きい集落を形成していたと思われます。

遺物は土器片や石鏃・石槍・環状石斧・石包丁の石器類、分銅形土製品が多量に出土しています。

環状石斧:中央に孔があいたドーナツ状を呈し、縁に刃のある石斧の一種。棒の先に装着して武器や儀礼に使われたとされるが、用途はよくわかっていない。

石包丁:稲穂などを摘み取るために用いた石器。手で持ちやすいように、打製石包丁はひも掛け用のえぐりがあり、磨製石包丁にはひもを通す穴があいている。

分銅形土製品:江戸時代の両替商が天秤で用いた分銅の形に似ていることからこのように呼ばれる。表面に様々な文様が描かれ、マツリや儀式に使われたと考えられている。

丘陵南東斜面の住居群

丘陵尾根頂部付近の柱穴群

更新日:2018年03月01日